フィギュアスケートを観ていて、

「あの演技、なんでこんなに印象に残ったんだろう?」って思うこと、ありませんか?

ジャンプが全部決まったから?スピンが綺麗だったから?

もちろんそれも大きいけれど、「マイム」が演技全体の印象を決めていることも多いのではないでしょうか。

マイムって点数にならないし(そりゃそう)、時には「なんか変な動きしてるな…」って見える瞬間もありますよね。笑

でもその置き方ひとつで、プログラムの世界観がガラッと変わるんです。

そして面白いのは、どこにマイムを配置するのかで振付師の戦略が出るってこと。

今回は、マイムを特に重視している(と思われる)ふたり——

ブノワ・リショーとエテリ・トゥトベリーゼ。

どちらもマイムを多用するけれど、実は大きな違いがあります。

だからこそ、私たち観客が受け取る印象が全然違って見えるんです。

マイムとは?|演技を動かす“アクセント”

そもそもマイムとは何でしょうか?

バレエ用語。フランス語ではミームという。黙劇のことで,物語性のあるバレエの中で身振りによって筋の展開を語るものをいう。

コトバンク

つらつらと綴られていますが、身振りや振り付けによって物語性を表現するということでしょうか。それで言うと、フィギュアスケートにおける全ての振り付けがマイムとなってしまいます。

しかし、フィギュアスケートにおけるマイムは、このように認識されることが多いのではないでしょうか?

- スケートによる移動を伴う身振り → 振り付け

- スケートによる移動を伴わない上半身のみの身振り → マイム

そこで、フィギュアスケートにおけるマイムとは、スケートによる移動を伴わない上半身の動きだけで物語や感情を伝える技法と定義しましょう。

リショーとエテリのマイムの違い

リショーとエテリのプログラムにおけるマイムは、配置場所に大きな違いがあります。

演技冒頭のマイムで観客を世界観に引き込み、中盤の転調時のマイムで演じ分けを観客に印象付ける。ここまではリショー・エテリで相違はありません。

違いは演技のラスト。マイムにより演技を締めくくるエテりに対して、リショーは演技のラストにマイムを入れることはあまりありません。

- リショー → 冒頭・中盤

- エテリ→ 冒頭・中盤・ラスト

それぞれ詳しく見ていきましょう。

リショー型マイム:盛り上げて盛り上げて…最後は“バンッ!”

リショーの振り付けと言えば、従来のフィギュアスケートにはなかったコンテンポラリーダンスのような動きが魅力的。

振り付けそのものは独創的ですが、プログラムの型は彼の中で確立されています。

彼のプログラムは冒頭のマイムで一気に世界観に引き込む。

中盤の曲が変わるタイミングや、一番の盛り上がりのステップシークエンス直前にマイムで転調を印象付けて、盛り上げて盛り上げて…

そして最後は“バンッ!”と決めポーズで終わる。

観客の気持ちを一気に解放させる、そんな終わり方。

坂本花織「Woman」(2021-22 FS)

演技冒頭に“I love being a woman. I love the tenderness … the sensitivity, the uniqueness, what really means.”という台詞と共にマイムで観客を物語に引き込む。

中盤にも“Strong. Fierce. Independent. Proud.の”台詞に合わせて時間を取ってマイムを入れることで、空気を一気に変える。

でも、最後にマイムを置かない。

“I am a woman”(I am Yumachiではない)とともに跪いて、ジャッジに手を差し出すだけ。

ある種、このプログラムを最後どのように解釈するかは、観客に委ねられているとも言える。

アダム・シャオ・イム・ファ「Departure他」(2023-24 FS)

リショーのマイマーと言えばアダム。

演技冒頭は静かな音楽に敢えてうるさい動きを合わせるという印象的なマイム。

冒頭から「なんだこのプログラム…」と世界観に引き込まれていきます。

中盤に曲が”Departure”から”Mercy”変わる転調でマイム。

さらに曲が”Refuge”に変わるタイミングでもマイム。

プログラムの場面を切り替え、次の音楽の世界観にいち早く引き込むために巧みにマイムを配置している。

でも最後はやっぱりマイムなしで終える。

余韻もあるけど、それ以上に強いインパクトがあります。

リショーは最後に観客の感情を解放する人。

エテリ型:最後にマイムを置いて、余韻を残す

エテリのプログラムは三幕構成で、最後までマイムを丁寧に繋いでいく。

観客は物語を見届けるんだけど、ラストのマイムによって何とも言えない余韻が残る。

リショーと比べて、プログラムを「こう解釈せざるを得ない」という印象がある。

なお、エテリはダニイル・グレイヘンガウスと共にプログラムを作ることが多いが、ここではまとめてエテり作品として取り扱うこととする。

アリョーナ・コストルナヤ「Departure他」(2018~20 SP)

同じ曲でマイムの使い方に違いがあるということを認識するため、アダムと同じ“Departure”を使ったプログラムを見ていこう。

現在も世界歴代2位のスコアを持つアリョーナ・コストルナヤの名作である。

このプログラムのテーマは天使。

冒頭で天使が地上に舞い降りたことを示すマイム。

曲が”November”に変わるタイミングで再びマイムを行うことで、転調を強く印象付ける。

そして最後に羽ばたくマイムを入れて、天使が天に帰っていくように締める(いわゆる”バサッバサッバサッ”である)。

観客は物語をしっかり見届けつつ、静かな余韻に包まれる。

ここにおいて、天使が地上に降り立ち、舞った後、天に帰っていくという解釈しか生まれない。

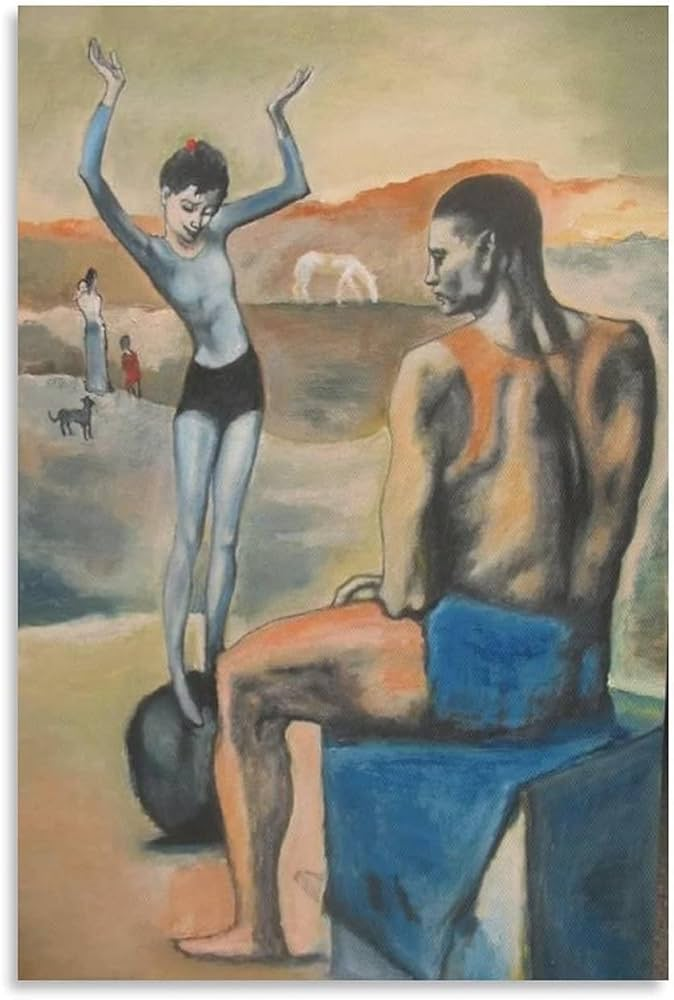

カミラ・ワリエワ「鏡の中の鏡他」(2018~20 SP)

ピカソの絵画「玉乗りの少女」からインスピレーションを受けて作られた名プログラム。

演技冒頭のワリエワのポーズ、そして衣装は、まさしく「玉乗りの少女」である。

演技冒頭、わずかに動いた玉乗りの少女(=ワリエワ)は、絵画から出てきて演技を始める。

中盤の「鏡の中の鏡」から「アラデールホール」に曲が変わるタイミングに軽くマイムを行い転調を印象付けると、次々と要素をこなし、最後は演技冒頭と同じマイムを行う。

まるで、絵画から玉乗りの少女が出てきて踊り、最後に再び絵画の中に戻っていくかのように。

物語は完結し、何とも言えない余韻が残る。

最近のエテリ作品に見える変化

ただし、最近のエテリはちょっとリショー寄りな作品も増えてきています。

- アデリア・ペトロシャン「Yo Soy Maria」(2024-25 FS)

- ソフィア・アカチエワ「Welcome to Earth」(2022-23 FS)

どちらも、演技冒頭・中盤の転調時のマイムを重視して、ラストはマイムなしで終える構成。

このプログラムの型は完全にリショー型なんですよね。

「エテリ=三幕構成で完結」のイメージが強いけど、変化してきている印象があります。

観戦するときの注目ポイント

- リショー作品

→ 盛り上げ方と最後の“バンッ!”に注目。「ここで切った!」って瞬間が必ず来る。 - エテリ作品

→ 冒頭・中盤・ラストのマイムがどう繋がっているかに注目。三幕構成の物語を追う感覚で観られる。

同じ「Departure」を見比べると、この違いが体感できます。

まとめ

- リショー型:盛り上げて盛り上げて、最後はマイムなしでバンッ!観客に感情の解放を与える。

- エテリ型:ラストまでマイムを入れて締め、観客の胸に余韻を残す。

マイムって時に「変な動きだな」と笑ってしまう要素でもあるんですけど(笑)、

実は演技全体を決める重要な要素。

ここに注目して観るだけで、フィギュアスケートはもっと奥深くて面白くなります。